Выявление мест протечек и скопления воды (влаги) в строительных конструкциях и плоской кровле с помощью тепловизора

1. Обследование ковра плоской кровли

1.1. Введение

Одна из самых острых проблем жилищного строительства - вечно текущие кровли, из-за чего необходимо проводить большой объем ремонтных работ по устранению дефектов и восстановлению их работоспособности.

Причины протечек кровель могут быть самыми разными: неудачные конструктивные решения; низкое качество строительства; нарушение технологий устройства кровли; несоблюдение нормативных требований при производстве работ; низкое качество кровельных материалов; неудовлетворительное содержание кровель эксплуатационными организациями и другие.

Важной задачей, которую необходимо решить для обеспечения продолжительного срока службы кровли, является организация регулярной диагностики состояния кровли и ремонта, т.е. устранение дефектов, которые мешают правильной эксплуатации кровель. Даже небольшое отверстие в кровельном ковре, не обнаруженное и не отремонтированное вовремя, может привести к потерям, многократно превышающим затраты на первоначальный ремонт. Такие дефекты приводят к появлению мокрой теплоизоляции и необходимости ее замены, к повреждению внутренней отделки жилых зданий, повреждению оборудования в производственных зданиях, что требует проведения дорогостоящего ремонта

Конструкция большинства типов современных не вентилируемых совмещенных кровель вынужденно противоречит рекомендациям, предназначенным для стен и фасадов, например рекомендации устанавливать пароизолирующий слой с внутренней стороны ограждения. В результате кровельный пирог становится местом конденсации влаги. Кроме того для некоторых типов конструкций определенную роль играют не только среднесуточные колебания температуры, но и колебания температуры в течение суток. Такие типы конструкций должны обладать хорошей воздухопроницаемостью, а это характерно для многих старых кровель с насыпным утеплителем из керамзита, шлака и пр., т.е. большая часть покрытий промышленных зданий, возведенных больше чем несколько десятилетий назад. Капитальный ремонт таких кровель с восстановлением пароизоляции, заменой утеплителя и т.д., производится, как правило, очень редко. Обычно ограничиваются заменой, либо перекрытием гидроизоляционного слоя. Мероприятий же, предназначенных для уменьшения конденсации влаги внутри кровли, как правило, не производится.

1.2. Конструкция «старой» не вентилируемой кровли и наличие в ней конденсационной влаги

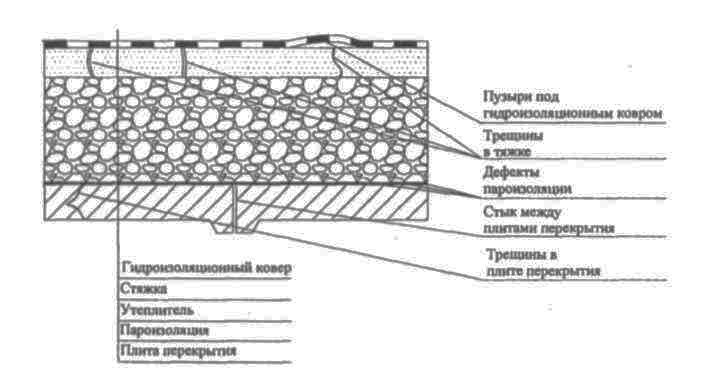

Будем считать, что кровля находится в условно-идеальном состоянии, т.е. гидроизоляционный слой не имеет явных дефектов, так что атмосферные осадки в кровлю не проникают. Тот факт, что кровля старая, означает в первую очередь что:

а) пароизоляция давно разрушена и не представляет собой какой-либо существенной преграды на пути влаги из помещений;

б) утеплитель влажный, поэтому вся дополнительная влага, которая может появиться под гидроизоляционным слоем, будет беспрепятственно опускаться вниз, а не впитываться утеплителем. Кроме того, будем считать, что утеплитель представляет собой насыпной керамзит (что характерно для старых кровель) и не представляет собой особой преграды для воздуха и пара.

в) стяжка имеет отдельные трещины, но их число и размеры относительно невелики (как ни парадоксально, но образование пузырей свидетельствует о том, что трещины в стяжке под пузырем достаточно малы, поэтому пар сквозь них не уходит в утеплитель).

г) гидроизоляционный ковер, как правило, имеет большое количество слоев, нередко из разных материалов – внизу может быть рубероид, наверху – другие, более современные материалы.

Рис. 1. Типовое строение плоской (скатной с малым уклоном) кровли

Рис. 1. Типовое строение плоской (скатной с малым уклоном) кровли

Опуская физические процессы, происходящие в кровельном пироге при изменении суточной температуры, влажности и движения воздуха внутри кровельного пирога, привожу вывод, сделанный в исследовательской работе Дегтярева И.М. и др. ((АНО «СЭЦ Спецтеплохимзащита», г. Москва). «Методика оценки количества конденсата, образующегося в старых кровлях с учетом колебания температур в течение суток») - кровельный пирог является местом конденсации влаги как за счет инфильтрации воздуха, так и за счет диффузионных процессов при наличии пузырей (отслоений кровельного ковра от стяжки) и расслоений гидроизоляционного слоя. Суммарное количество сконденсировавшейся влаги достигает не менее 1,5 литров жидкости в год на м2 кровли. Это значение на самом деле занижено, так как даже в летние месяцы температура ночью иногда падает ниже точки росы и, следовательно, даже в летние месяцы кровля может набирать влагу за счет конденсации.

1.3. Обследование кровли

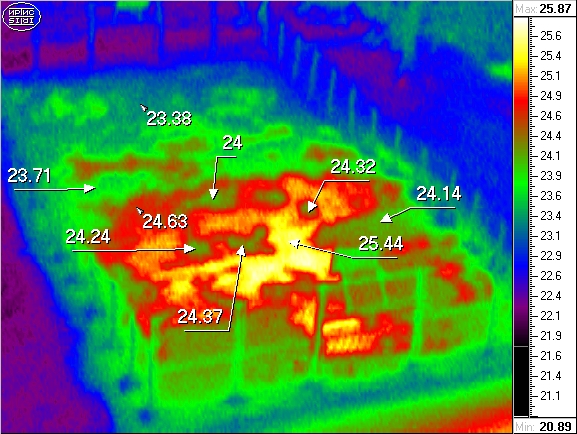

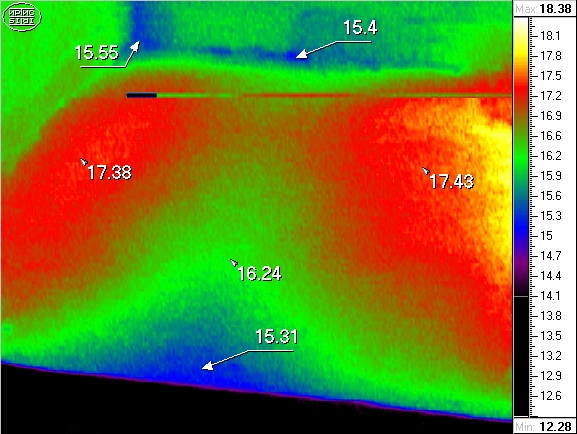

При обследовании кровель используются портативные переносные инфракрасные камеры. Диагностика основана на различии теплофизических характеристик увлажненных и неувлажненных участков кровли. Термограммы в сочетании с обычными фотографиями, сделанными одновременно с термограммой, позволяют точно установить местоположение поврежденной зоны.

Для уменьшения затрат времени на обработку и анализ полученных термограмм обследование кровли лучше проводить с более высокой точки, например, с крыши соседнего здания или с летательного аппарата. При наличии выявленных дефектов необходимо эти места термографировать в более крупном масштабе (как можно ближе).

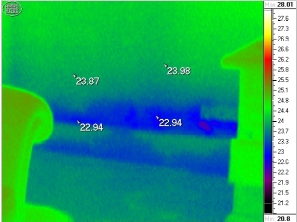

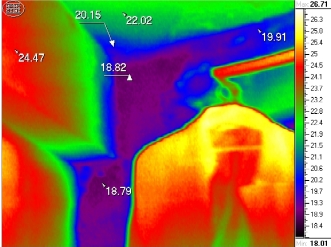

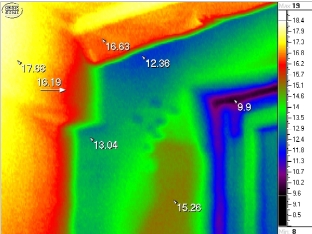

Место скопления влаги в отапливаемых зданиях в зимние месяцы фиксируется на термограмме в виде термических мостиков или теплых зон на поверхности кровли.

В летние месяцы влажная кровля в зависимости от времени суток может выступать как аккумулятор тепла, так и холода. Температурный контраст в зонах скопления влаги может достигать значения не менее 2 °С.

Расшифровывать полученные термограммы необходимо с большой осторожностью, учитывая все возможные факторы (скорость ветра, воздействие радиации, колебания температуры воздуха, переотражение от соседних зданий (от стен, окон, вентиляции, дымоходов и др.)). Необходимо знать строение кровли, состав и чередование материалов «кровельного пирога».

При выполнении обследования в ночное время необходимо визуально осмотреть поверхность кровли в дневное время и зафиксировать на фотоаппарат наличие на ней механических повреждений, разнородных участков (с различным материалом покрытия, цветом, поверхностью), наличие посторонних предметов и др. (все, что не относится к кровле).

Аномальная приповерхностная влажность может быть обнаружена в стационарном режиме за счет испарения воды и соответствующего понижения температуры в этом месте. Однако вода, скрытая внутри многослойной кровли, может быть обнаружена, как правило, только в динамическом режиме: за счет высокой теплоемкости воды дефектные участки видны холодными в дневное время и теплыми ночью (обычно через 1,5 - 2 часа после инверсии температуры поверхности кровли и окружающего воздуха).

Наиболее вероятными местами протечек на кровле являются:

- гидроизоляционные стыки (швы);

- водостоки;

- примыкания элементов, проходящих сквозь кровлю (вентиляционные шахты, дымоходы и др.);

- вздутия, отслоения;

- участки с механическими повреждениями посторонними предметами;

- трещины и разрывы;

- вогнутые области с постоянно стоящей водой (впадины, каналы, проседание).

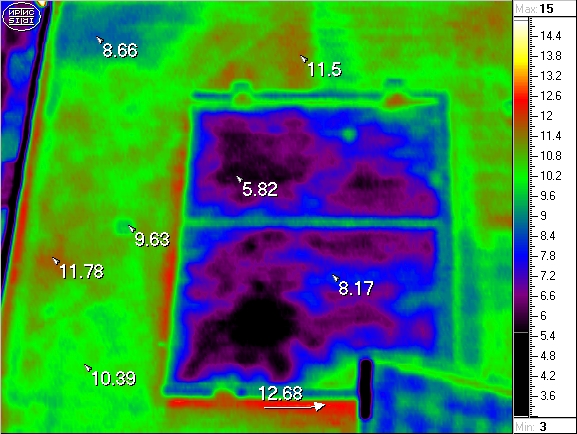

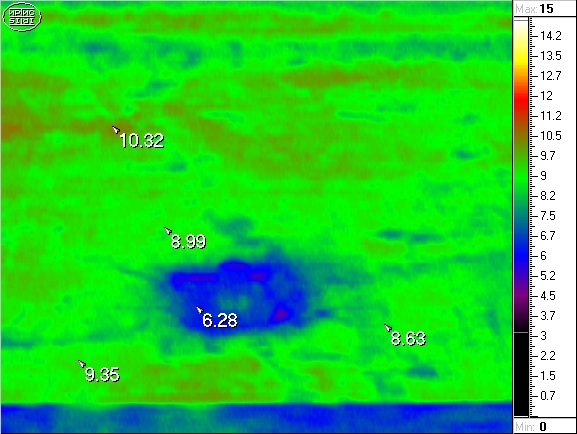

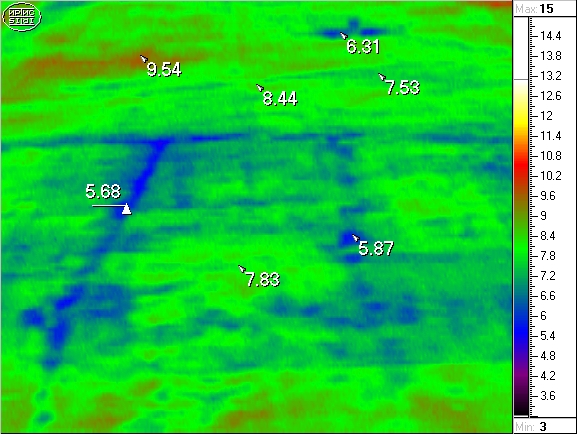

1.4. Примеры термограмм

2. Выявление увлажнения ограждающих конструкций зданий и сооружений

2.1. Последствия увлажнения ограждающих конструкций

С повышением влажности материалов ухудшаются теплотехнические качества ограждающих конструкций за счет увеличения коэффициента теплопроводности материалов, что приводит к увеличению теплопотерь зданием и дополнительным энергозатратам на отопление для поддержания комфортных условий внутри помещений.

Теплопроводность увеличивается с повышением влажности материала из-за того, что вода, находящаяся в порах материала, имеет коэффициент теплопроводности около 0, 58 Вт/ моС, что в 22 раза больше, чем у воздуха. Большая интенсивность возрастания коэффициента теплопроводности материала при малой влажности происходит из-за того, что при увлажнении материала сначала заполняются водой мелкие поры и капилляры, влияние которых на теплопроводность материала больше, чем влияние крупных пор. Еще более резко возрастает коэффициент теплопроводности, если влажный материал промерзает, так как лед имеет теплопроводность 2,3 Вт/моС, что в 80 раз больше чем у воздуха.

Увлажнение строительных конструкций приводит не только к снижению их теплозащитных качеств, приводя к увеличению коэффициента теплопроводности влажного материала, но и на долговечность, так вследствие попеременного замораживания и оттаивания, накопившаяся влага разрушает структуру капиллярно-пористых материалов, что резко уменьшает прочностные качества. Это особенно отчетливо можно наблюдать на кирпичных фасадах, содержащих многочисленные участки с выкрашивающимся кирпичом (похоже, что фасад перенес обстрел из артиллерийского орудия).

На внутренних поверхностях ограждения с мокрыми слоями формируется более низкая температура, чем с сухими, создающая в помещении неблагоприятную радиационную обстановку. Если температура на поверхности ограждения окажется ниже точки росы, то при соприкосновении влажного воздуха с этой поверхностью на ней может выпадать конденсат. Влажный строительный материал неприемлем, так как является благоприятной средой для развития в нем грибов, плесени и других микроорганизмов, споры и мельчайшие частицы которых вызывают у людей аллергию и другие заболевания. Таким образом, увлажнение строительных конструкций ухудшает и гигиенические качества ограждений.

Чем больше влажность материала, тем менее морозостоек материал, а, значит, недолговечен. Замерзающая в порах материалов и на стыках слоев вода разрывает эти поры, так как при превращении в лед вода расширяется. Деформация возникает также у ограждений, подверженных увлажнению, но выполненных из невлагостойких материалов, таких как фанера, гипс. Поэтому применение невлагостойких материалов в наружных ограждениях ограничено. Следовательно, увлажнение строительных материалов может иметь отрицательные последствия для технических качеств ограждений.

2.2. Причины увлажнения ограждающих конструкций

Накопление влаги в строительных конструкциях может происходить по различным причинам, например:

- внешние утечки, например, протечка с верхних этажей, утечки в пожарных гидрантах и т.п.;

- внутренние утечки, например, из водопроводных или канализационных труб и т.п.;

- конденсация, т. е. выпадение атмосферной влаги в виде воды на холодных поверхностях;

- изначальное содержание влаги в строительных материалах, из которых возведено сооружение;

- вода, оставшаяся после тушения пожара;

- боковой затяжной дождь;

- «подсос» воды основанием фундамента из грунта при плохой гидроизоляции;

- повышенная влажность воздуха внутри помещения (технологические процессы, бассейны, скопление людей и т.п.);

- отсутствие естественной или принудительной вентиляции.

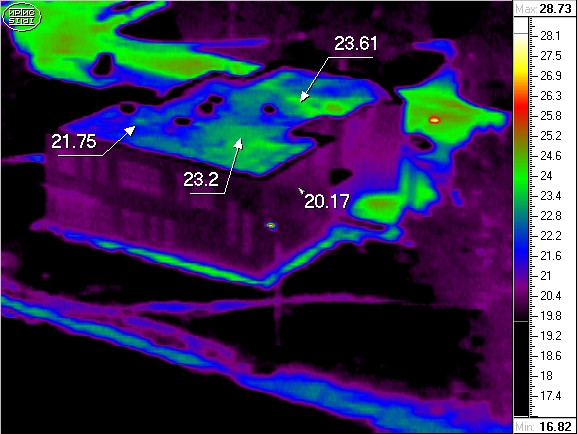

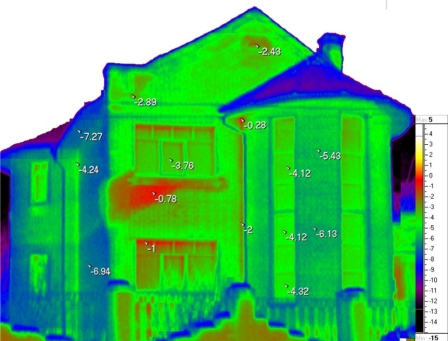

2.3. Примеры термограмм

Рис. 8. Термограмма фасада коттеджа. Увлажнение кирпичной кладки в подоконной области 2 этажа от избыточного содержания соли в цементном растворе (зона окрашена в красный цвет)

Рис. 8. Термограмма фасада коттеджа. Увлажнение кирпичной кладки в подоконной области 2 этажа от избыточного содержания соли в цементном растворе (зона окрашена в красный цвет)